-

Articles récents

nuage

- Architectures

- ARTS

- AssEmblAgEs

- Citation

- corps et portraits

- Détails

- Edgar MORIN

- Expositions Musées

- Freud

- Gilles Deleuze

- Histoire

- Honoré de Balzac

- Jacques Derrida

- Jacques Lacan

- Jean-Pierre Ostende

- lA cOllEctIOn

- Marcel Proust

- MATISSE

- Mondes urbains

- Murs, Fenêtres et Devantures

- nature morte

- Pablo PICASSO

- Patrick Modiano

- Paysages

- Philosophie

- Polaroïd

- Psychanalyse

- Radio

- Roland Barthes

- sans titre

- Sciences-humaines

- site re-présentation

- Séries

- Technique picturale

- Textes & Images

- Uncategorized

- vidéos

- Works in progress

- Écrivains

Liens

Archives

Catégories

- Architectures

- ARTS

- AssEmblAgEs

- Citation

- corps et portraits

- Détails

- Écrivains

- Edgar MORIN

- Expositions Musées

- Freud

- Gilles Deleuze

- Histoire

- Honoré de Balzac

- Jacques Derrida

- Jacques Lacan

- Jean-Pierre Ostende

- lA cOllEctIOn

- Marcel Proust

- MATISSE

- Mondes urbains

- Murs, Fenêtres et Devantures

- nature morte

- Pablo PICASSO

- Patrick Modiano

- Paysages

- Philosophie

- Polaroïd

- Psychanalyse

- Radio

- Roland Barthes

- sans titre

- Sciences-humaines

- Séries

- site re-présentation

- Technique picturale

- Textes & Images

- Uncategorized

- vidéos

- Works in progress

Méta

Charles MELMAN, Le désir de Lacan Interview par Omar GUERRERO

Publié dans Freud, Jacques Lacan, Philosophie, Psychanalyse, Sciences-humaines, vidéos

Laisser un commentaire

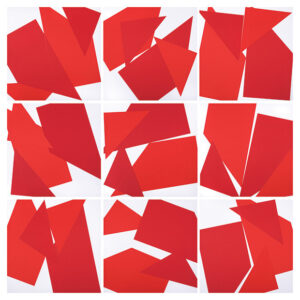

Vera MOLNAR, Carré coupé en 4

Vera MOLNAR, Carré coupé en 4, 2022, collage, 9 pièces de 50 x 50 cm

Publié dans ARTS, AssEmblAgEs, Technique picturale

Laisser un commentaire

Jacopo De’ BARBARI

Jacopo De’ BARBARI, Portrait de Luca Pacioli avec un élève, 1495, Musée Capodimente, Naples.

Christian BOLTANSKI, in Entretien avec C.B., Delphine Renard

[…] « La peinture appartient au domaine du religieux, de la chose inconnue, du sacré, de ce qui donne à une tache de couleur une valeur universelle… Certains artistes ont la croyance qu’ils peuvent, en dehors de leur conscience, révéler un univers échappant à leur connaissance rationnelle. Je sais qu’en effet la peinture est de l’ordre du non dicible, du senti, du non explicable ; mais en même temps, et c’est peut-être lié à mes années de formation, je refuse de croire.

Ma manière d’envisager la peinture comporte donc une certaine contradiction… Mon activité se situe dans le domaine religieux, mais je souhaite qu’à l’intérieur de chaque pièce se trouve un élément qui la contredise, qui pose question. […] J’aurais voulu être un vrai peintre, pouvoir croire complètement en l’essence divine de la peinture ; mais je refuse cela, voilà tout mon malheur […]

J’imagine que mes rapports ambigus avec la peinture et mon utilisation de la photographie sont liés à une conscience juive, si tant est que j’en aie une. Je fais de la photographie, considérée comme un art moins noble que la peinture, comme si je craignais de m’affronter à cet art trop sacré… […]

Dans la plupart de mes pièces photographiques, j’ai utilisé cette propriété de preuve que l’on donne à la photographie, pour la détourner ou pour essayer de montrer que la photographie ment, qu’elle ne dit pas la réalité, mais des codes culturels. […]

Je cherche des images suffisamment imprécises pour qu’elles soient les plus communes possible, des images floues sur lesquelles chaque spectateur puisse broder. […]

Christian BOLTANSKI, in Entretien avec C.B., Delphine Renard, in Boltanski, Musée national d’art moderne, Paris, 1984

Publié dans ARTS, Citation, Expositions Musées, Radio, Technique picturale

Laisser un commentaire

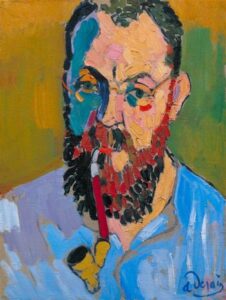

André DERRAIN, Matisse

André DERRAIN, Matisse, 1905

Jacques LACAN, France culture

LES NUITS LE JOUR : Mon passage en ce monde au nom de Lacan

En 1981, peu après sa mort, les « Nuits magnétiques » programment une série de cinq émissions de témoignages sur Jacques Lacan. Dans ce premier épisode, Laure Adler interroge les souvenirs du romancier François Weyergans et des psychanalystes Bernard This et Jacques-Alain Miller.

Avec

- François Weyergans Ecrivain

- Jacques-Alain Miller Psychanalyste et éditeur.

- Bernard This Psychiatre et psychanalyste, est l’un des fondateurs du GRENN (Groupe de recherche et d’étude sur la naissance et le nouveau-né) et des « Cahiers du nouveau-né »

Cette série, que le producteur Alain Veinstein disait motivée par les multiples réactions « écœurantes » après la mort de Jacques Lacan, propose d’entendre ceux qui ont vraiment côtoyé le célèbre psychanalyste. Amis, élèves, analysants… Laure Adler et Bruno Sourcis sont allés recueillir leurs témoignages et à travers eux dressent l’ébauche d’un portrait de Lacan.

« Il m’aérait un peu, ce qui était donc un souci thérapeutique évident »

Dans cet épisode on entend le psychanalyste Bernard This puis les souvenirs de l’écrivain François Weyergans, dont le premier roman « Le Pitre » raconte son analyse chez Lacan. Il se remémore avec détails ses séances au 5 rue de Lille, mais aussi dans la maison de campagne de Jacques Lacan à Guitrancourt.

« Un effort intellectuel d’une obstination rare »

Jacques-Alain Miller, son gendre, héritier et exécuteur testamentaire, évoque ensuite la continuité et l’authenticité de la pensée Lacan. Il souligne sa persévérance dans sa quête théorique et l’influence durable de son enseignement et de sa méthode dans le domaine de la psychanalyse.

- Par Laure Adler

- Réalisation Bruno Sourcis

- Avec Bernard This (psychiatre, psychanalyste), François Weyergans (écrivain) et Jacques-Alain Miller (psychanalyste, gendre et exécuteur testamentaire de Jacques Lacan)

- Avec en archives, la voix de Jacques Lacan

- Extrait : Nuits magnétiques – Témoignages après la mort de Jacques Lacan 1/5 : Ébauche d’un portrait (1ère diffusion : 05/10/1981)

- Edition web : Noémie Boncourt, Documentation de Radio France

- Archive Ina-Radio France

Dans le cadre d’un « Après-midi de France Culture » en 1973, Jacques Lacan accorde un entretien exceptionnel à Nadine Nimier en marge du 28e Congrès International de Psychanalyse qui se tient alors à Paris dont il est le grand absent.

Avec

- Jacques Lacan Psychanalyste

- André Green

En 1973 se tient à Paris, au Palais de l’Unesco, le 28e Congrès International de Psychanalyse. Un congrès auquel Jacques Lacan n’a pas été convié mais où il y est néanmoins plus présent que jamais, tant pèse alors son enseignement sur la planète psychanalytique. C’est en tout cas ce qu’il affirme à Nadine Nimier lors de l’entretien qu’il lui accorde dans le cadre d’un « Après-midi de France Culture » dédié à ce 28ème congrès.

« Mon enseignement fait son chemin parmi ceux-là même qui m’excluent, car ils ne se privent pas d’y faire le plus large emprunt »

Un entretien exceptionnel qui ressemble plus à une mise au point, voire à un droit de réponse, à un moment où certaines des thèses qu’il avance sont contestées par bon nombre de ses collègues psychanalystes. Notamment quand il défend que l’inconscient est structuré comme un langage. Cet axiome sur lequel repose alors son discours, Lacan en réaffirme avec force la validité au micro de Nadine Nimier.

- Par François Wahl

- Avec, en marge du congrès, Jacques Lacan (psychiatre, psychanalyste)

- extrait : Les après-midis de France Culture – 28e Congrès International de Psychanalyse, Paris 1973, et déclaration de Jacques Lacan (1ère diffusion : 25/07/1973)

- Edition web : Noémie Boncourt, documentation de Radio France

- Archive Ina-Radio France

En octobre 1991, dix ans après la mort de Jacques Lacan, l’écrivaine et psychanalyste Marie Depussé se souvient de lui.

- Production : Colette Fellous

- Réalisation : Christine Robert

- Extrait : Nuits magnétiques – Les petites ondes avec Marie Depussé (04/10/1991)

Publié dans ARTS, Citation, Freud, Jacques Lacan, Philosophie, Psychanalyse, Radio, Sciences-humaines

Laisser un commentaire

Jean-Pierre LEBRUN, Rencontre sur son livre « Je préférerais pas »

Jean-Pierre LEBRUN, Rencontre sur son livre « Je préférerais pas », éd ERES, 2023

Publié dans Histoire, Philosophie, Psychanalyse, Sciences-humaines

Laisser un commentaire

Patrick MODIANO, Chevreuse

« Et il s’était retrouvé seul, de l’autre côté de la rue, face à la maison. Presque sept heures du soir. Le soleil était assez fort, comme à la fin de ces journées d’été où il avait joué dans la grande étendue d’herbes hautes, autour du château en ruine, et suivi la rue pour rentrer à la maison. Ces fins d’après-midi-là, le silence était si profond autour de lui qu’il entendait le claquement régulier de ses sandales sur le trottoir.

Il était revenu sous le même soleil et dans le même silence. Il aurait voulu rejoindre les trois autres dans la maison mais il n’en avait pas le courage. Ou faire quelques pas le long de l’allée en pente pour vérifier si le saule pleureur occupait encore la même place derrière le grand portail sur la gauche, mais il préférait attendre là, immobile, plutôt que de marcher sans but dans un village abandonné. Et puis, il finissait par se persuader qu’il rêvait, comme l’on rêve de certains lieux où l’on a vécu autrefois. Et ce rêve, il pouvait heureusement l’interrompre à l’instant où il le voulait. »

Patrick MODIANO, Chevreuse, Ed Gallimard, 2021, page 27

Publié dans Citation, Écrivains, Patrick Modiano

Laisser un commentaire

Michel SHNEIDER, Une société d’individus narcissiques est-elle seulement possible ?

« Une société d’individus narcissiques est-elle seulement possible ? Faut-il imaginer Narcisse heureux ? La société dépressive qui résulte de la démocratisation du narcissisme ne le démontre guère. Procès abusifs, abstention électorale, mouvements sociaux autistiques, antifascisme de façade, jeux de rôles télévisuels recherche désespérée de places et de marques, quel traits pathologiques communs s’emparent des Français dans les représentations d’eux-mêmes et de l’Etat-mère ? La demande fondamentale adressée à la mère et une demande de reconnaissance. Les revendications sociales sont devenues des aspirations subjectives. L’envie est certes une envie d’être, mais surtout d’être reconnu. Hospitaliers, gardiens de prison, professeur, assistantes sociales, conducteurs de transports en commun, convoyeurs de fonds, policiers, ces professions diverses, qui ont démantelé à l’automne 2001 une Big Mother débordante et débordée, ont en commun deux choses. Elles dénoncent toute un manque de moyen, en se masquant que c’est d’abord un manque de fins qui les plonge dans le désarroi. Confrontées à la pauvreté et la délinquance toutes ses formes, elles font face à des couches sociales et d’âge qui elles aussi souffrent d’un manque de reconnaissance – elles disent respect – quelles adressent par défaut à l’Etat. Celui-ci peut-il faire autre chose que de feindre d’y répondre ? »

Michel Schneider, Big Mother, Psychopathologie de la vie politique, Ed Odile Jacob, 2002, P 182

Publié dans Citation, Philosophie, Psychanalyse, Sciences-humaines

Laisser un commentaire

Dissidences et compromissions – France culture

Dissidences et compromissions

Est-il vraiment possible de philosopher au sein des régimes autoritaires ? De Cioran à Tsvetaïeva, en passant par Zambrano, comment se positionnent les philosophes et penseurs face aux régimes autoritaires et totalitaires ?

-

-

Emil Cioran s’est engagé dans sa jeunesse auprès du mouvement fasciste roumain de la Garde de Fer, affirmant ainsi son adhésion à l’idéologie nazie. Pourquoi un intellectuel comme Cioran a-t-il succombé à la fascination idéologique ?

-

Avant d’être président, Vaclav Havel fut une grande figure de la dissidence en Tchécoslovaquie. Dramaturge et penseur, il a livré une analyse fine des mécanismes du pouvoir totalitaire malgré la censure. Qu’est-ce que gouverner par la peur ? La violence est-elle nécessaire à la lutte ?

-

Deux destins liés à l’histoire contemporaine de l’Europe, la poétesse russe Marina Tsvetaïeva (1892-1941) et la philosophe espagnole María Zambrano (1904-1991) ont en commun d’avoir pris le chemin de l’exil pour fuir la répression. Comment penser et écrire en exil ?

-

Jan Patočka (1907-1977), Léone Ginzburg (1909-1944) et Ossip Mandelstam (1891-1938) ont pour point commun d’avoir résisté, et ce, jusqu’à la mort. Dans quelle mesure cette résistance se retrouve-t-elle dans leurs œuvres respectives ?

-

Publié dans Écrivains, Histoire, Philosophie, Radio, Sciences-humaines

Laisser un commentaire

Jack WARNE, Lily Nad Three Segtranrs

Jack WARNE, Lily Nad Three Segtranrs, 2023, tapis, tissu, colle, aluminium, filtre de réalité augmentée,

Publié dans ARTS, Expositions Musées, Technique picturale

Laisser un commentaire

Jusepe de RIBERA, Apollon et Marysa

Jusepe de RIBERA, Apollon et Marysa, 1637, Musée Capodimente, Naples.

Lisa BRICE, sans titre

Lisa BRICE, sans titre, huile sur papier, 2023

Jacques LACAN, l’artiste toujours le précède

« Le seul avantage qu’un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fût-elle donc reconnue comme telle, c’est de se rappeler avec Freud qu’en sa matière, l’artiste toujours le précède et qu’il n’a donc pas à faire le psychologue là où l’artiste lui fraie la voie. »

Jacques LACAN, « Hommage fait à Marguerite Duras , du Ravissement de Lol V. Stein (1965), in Autres écrits, Seuil Ed, p.192-193)

Publié dans ARTS, Citation, Freud, Jacques Lacan, Psychanalyse

Laisser un commentaire

Pablo PICASSO, la femme en blanc

Pablo PICASSO, la femme en blanc, 1923, coll particulière

La transgression est-elle un nouveau conformisme ? France culture

La transgression est-elle un nouveau conformisme ?

La critique des normes sociales nous invite à les transgresser. Or, cet appel à la transgression ne risque-t-elle pas à son tour de devenir une norme ? Une véritable émancipation est-elle possible ?

-

-

Dans une grande enquête parue après la seconde guerre mondiale, Adorno définit les traits de la « personnalité autoritaire », celle susceptible d’adhérer à des idées antidémocratiques. Que nous dit cette figure du rapport à la transgression et à l’autoritarisme ?

-

« À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer » écrit Walter Benjamin en 1940. Comment arrache-t-on une époque au conformisme ? Par des rébellions actives ou par des gestes notamment artistiques ?

-

La transgression, en rompant avec les normes, suggère une affinité avec la perversion. La systématisation de la transgression ne serait-elle pas une inclination perverse ? Peut-elle se manifester dans une lutte contre une société pervertie ?

-

Le “Discours de la servitude volontaire” a été écrit autour de 1548 par Étienne La Boétie. Pour Miguel Abensour, cette thèse de La Boétie était une “hypothèse scandaleuse”. Pourquoi s’agit-il d’une hypothèse transgressive en philosophie politique ?

-

Publié dans Citation, Écrivains, Philosophie, Psychanalyse, Radio, Sciences-humaines

Laisser un commentaire

Caravage, Narcisse

Caravage, Narcisse, 1598-1599, Galerie nationale d’Art ancien, Rome